5 marzo

Stamani alle 10 la sirena non ha suonato alla Fiat di Mirafiori. Come in ogni fabbrica, la sirena suona tutte le mattine, per controllo, un solo squillo, in vista di possibili allarmi effettivi in giornata, se si avvicinano aerei angloamericani che intendano bombardare o no. E’ stata la polizia a non farla suonare; aveva saputo che lo squillo della sirena sarebbe stato il segnale per uno sciopero degli operai, il primo sciopero sotto il regime fascista, il primo dopo quasi vent’anni. Alle 10, anche senza sirena, basta qualche orologio, gli operai hanno fermato le macchine e si sono mesi in corteo lungo i corridoi della fabbrica. Chiedono rivendicazioni salariali, ma dicono anche “Vogliano vivere in pace”. La voce corre in città; in mattinata si fermano anche gli operai della Microtecnica e della Rasetti; nel pomeriggio anche alla Fiat Grandi Motori, alla Fiat Lingotto, alla Westtnghouse, alla Ferriere Piemontesi. Gli scioperi sono vietati da tempo e in questi anni di guerra lo sciopero è considerato un reato di tradimento. La polizia interviene; arresta alcuni operai, ma il movimento si rafforza, ogni tanto si comincia a sentire, sommesso, il canto di “Bandiera rossa”. Nei prossimi giorni si fermeranno altre fabbriche: la Fiat Aeronautica, la Fiat materiale ferroviario, la Michelin, le Concerie Florio, la Lancia, la Riv. Sono più di centomila gli operai che sfidano la repressione della polizia. Sono 154 gli operai arrestati e subito processati. Lunedì prossimo, l’8, si fermeranno a Torino sette stabilimenti: il reparto tubi delle Ferriere Piemontesi, la Fiat Ricambi, la Tubi Metallici, i reparti meccanico, serbatoi, verniciatura e montaggio della Fiat Aeronautica, la Zenith, la Guinzio e Rossi e la Fispa. Il giorno successivo lo sciopero si estenderà alla Società Nazionale delle Officine Savigliano, Pimet, Ambra, Conceria Fiorio, Fast Rivoli e reparto laminatoi delle Ferriere Piemontesi, Frig, Cir (Concerie Italiane Riunite), Borgognan e Capamianto. L’11 a Torino sciopereranno complessivamente dieci stabilimenti, nove dei quali per la prima volta: la Michelin, la Lancia, ancora gli stabilimenti Fiat del Lingotto e di Mirafiori, l’Elettronica Mellini, lo stabilimento Riv di Torino, la Fantero, la Savigliano e i due stabilimenti Schiapparelli e Setti. Il 12 si fermano la Fiat Mirafiori, la Riv, la Fornare, la Sigla, il lanificio Bona e la Fiat Lingotto. Il 13 continuano ad astenersi dal lavoro gli operai della Fiat Mirafiori della Fiat Lingotto, della Riv, insieme ai lavoratori della Fiat Materfer, della Aeronautica d’Italia e dello stabilimento Magnoni e Tedeschi. Il 15 si fermeranno ancora la Fiat Lingotto e la Fiat Mirafiori, il Cotonificio Valle Susa, il Gruppo Finanziario Tessile, lo stabilimento Ambra, la fonderia Borselli-Piacentini, lo stabilimento lavorazioni industriali statali Sables, la Fergat, la Manifattura Paracchi ed il biscottificio Wamar, seguiti, il giorno dopo dallo stabilimento torinese della Snia Viscosa.

Il 24 il movimento passa alle fabbriche milanesi. Gli scioperi cominciano alla Falck di Sesto San Giovanni, seguita dalla Pirelli e da quasi tutte le industrie di Milano. Poi il movimento si allargherà agli altri centri industriali del Piemonte e della Lombardia; e anche in Emilia e in Liguria. Dal 5 marzo al 7 aprile le questure segnaleranno 123 fra scioperi e astensioni dal lavoro.

Il 1° aprile Roberto Farinacci l’amico-nemico da sempre di Mussolini (ora è solo il direttore del “Regime fascista” di Cremona) gli scrive una lunga lettera. E’ un ritratto paradossalmente veritiero della situazione che è esplosa nel mondo operaio.

La lettera comincia con “Caro Presidente”, non Duce o DUCE in lettere maiuscole coma fanno tutti quelli che si indirizzano a Mussolini. Dice la lettera: “Ho vissuto, stando naturalmente nell’ombra, le manifestazioni degli operai del Milanese. Ne sono rimasto profondamente amareggiato, come fascista e come italiano. Non siamo stati capaci né di prevenire né di reprimere, ed abbiamo infranto il principio di autorità del nostro regime. Se ti dicono che il movimento ha assunto un aspetto esclusivamente economico, ti dicono una menzogna. Il contegno degli operai ad Abbiategrasso di fronte a Cianetti è eloquente, com’è eloquente la fioritura di manifestini stampati alla macchia che danno alle manifestazioni un carattere deliberatamente e preordinatamente antifascista. I pochi arresti non contano. Bisognava avere il coraggio di dare qualche esempio, che avrebbe fatto meditare le maestranze degli altri stabilimenti e di altre città. Non dobbiamo preoccuparci di quel che avrebbero detto Radio-Londra e Radio-Mosca; dobbiamo preoccuparci di mantenere la compattezza del fronte interno e il prestigio del Governo. In quanto alla burocrazia, tu mi darai atto che essa fa di tutto per crearsi dei guai. Da tre mesi gli stessi industriali affermavano la necessità di fare qualche cosa per gli operai, e tu stesso te ne sei reso conto. Ma le Confederazioni, le Direzioni Generali, le Commissioni e le sottocommissioni, hanno funzionato, come sempre, con passo da lumaca […]”

Sergio Lepri, 1943. Cronache di un anno, Ed. in pr., 2009

Nella primavera del 1943, uno degli eventi italiani influenti in modo decisivo sul regime fascista e sull’andamento della guerra è il grande sciopero operaio nell’area industriale torinese, e soprattutto alla Fiat. Il regime fascista era riuscito a spoliticizzare anche la classe operaia torinese: su circa 21 mila operai della Fiat, solo 100 o 200 avevano, all’inizio del 1943, la tessera segreta del partito comunista. Questo piccolissimo nucleo riuscì a trascinare allo sciopero, per un’intera settimana, dall’8 al 13 marzo 1943, circa 90-100 mila operai torinesi e inoltre consistenti aliquote di operai di tre fabbriche milanesi (Pirelli, Borletti e Falck). «Il fatto notevole fu che allo sciopero tutti parteciparono: fascisti e non fascisti, persino quelli che facevano parte della milizia», scriverà nelle sue memorie il capo della polizia fascista, Carmine Senise, e il ministro delle Corporazioni dirà che in qualche caso i fascisti «fomentavano» gli scioperi. [3

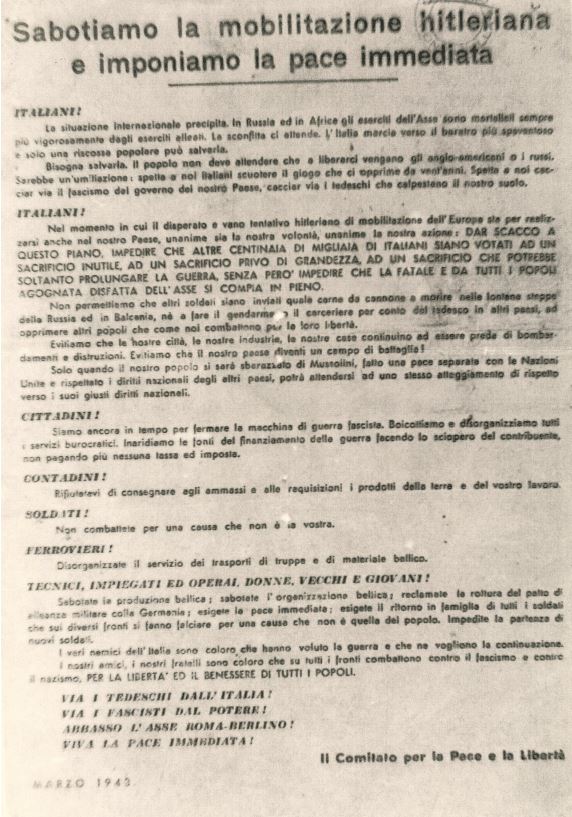

Il successo dello sciopero viene spiegato <4 con gli obiettivi non direttamente politici (che non sarebbero stati compresi dalla massa degli operai, molti dei quali facevano ancora credito di buone intenzioni a Mussolini, attribuendo i mali del paese a gerarchi corrotti), ma più vitali: migliori razioni alimentari, indennità di caro-vita, assistenza agli sfollati, nuove abitazioni per le famiglie senza tetto a causa dei bombardamenti, possibilità di lasciare le fabbriche e riunirsi ai familiari in caso di allarme aereo. In realtà, insieme a queste, erano ben presenti motivazioni politiche per la pace separata, contro la guerra e contro il fascismo <5, come risulta dai molti documenti pubblicati da Spriano. v6 Tra questi una lettera di Farinacci a Mussolini: «Se ti dicono che il movimento ha assunto un aspetto esclusivamente economico ti dicono una menzogna». <7

I sindacalisti fascisti finsero di condividere le richieste non politiche pur di far cessare lo sciopero e Mussolini promise di accoglierle, ma non poté mantenere le promesse a causa della guerra. Alle vecchie privazioni si aggiunsero repressioni poliziesche sugli scioperanti: centinaia di arresti a Torino e Milano e decine di denunce al Tribunale speciale. Tuttavia, si verificò anche il rifiuto di forze dell’ordine e truppa di sparare sugli scioperanti. <8

Ciò rendeva evidente la necessità della pace e l’impossibilità di raggiungerla sotto il fascismo. I comunisti, che avevano sostenuto questa tesi dall’inizio, acquistarono nuovo prestigio: il loro giornale clandestino L’Unità prese a circolare nelle fabbriche e centinaia di operai si iscrissero al partito. I comunisti «arrivarono a conquistarsi un vasto appoggio popolare e a mietere un grosso successo politico senza sacrificare una sola vita umana». <9

Così, prima degli industriali, prima dei gerarchi del Gran Consiglio e prima del Re (autori, questi, del colpo di stato del 25 luglio, dopo lo sbarco alleato in Sicilia), gli operai italiani toglievano fiducia al fascismo, grazie ad una lotta condotta con l’arma nonviolenta dello sciopero, dimostratosi in grado di provocare e svelare la perdita di legittimità di un potere dittatoriale.

«Solo chi ignora che il regime fascista era stato costruito anche e soprattutto per impedire alle classi lavoratrici di organizzarsi e di lottare, può sottovalutare il significato politico del primo grande sciopero, dopo un ventennio, del proletariato di fabbrica in Italia». <10 Esso fu «dopo quello di Amsterdam del febbraio 1941 contro la deportazione degli ebrei, il primo atto di lotta aperta della classe operaia europea contro il fascismo». <11

Come si vedrà tra poco dall’elenco pur incompleto di Semelin, lo sciopero torinese del 1943 non fu soltanto il secondo in Europa. È importante, e non riduce il valore di questa lotta, vedere che essa rientra in una serie di azioni non armate difficili, ma possibili e praticate non senza efficacia, in tutta l’Europa occupata.

Sul carattere non armato dello sciopero politico del marzo 1943 merita registrare anche le seguenti osservazioni di Tim Mason: «Che si ricorresse a questa particolare forma di resistenza – e non a un’altra basata sullo scontro violento – si dovette in parte al fatto che le autorità fasciste non tentarono di soffocare gli scioperi dentro le fabbriche e non diedero l’ordine di sparare. (…) Mussolini (…) blaterava di far fucilare gli scioperanti, rimproverava ai subordinati la mancanza di polso, ma non diede l’ordine. <12 Entro certi limiti – ristretti o ampi? – si può dire che i rispettivi margini di autorestrizione delle forze contrapposte vennero definiti, in un certo senso “negoziati”, fin dalle primissime fasi del conflitto». <13 Il Partito comunista, specialmente l’organizzatore dello sciopero Clocchiatti, avrebbe voluto una manifestazione «di donne e giovani» in piazza Castello, ma altri si opposero a quest’azione «semplicemente suicida», che non ci fu. Lo sciopero rimase interno alle fabbriche, per tacito accordo tra scioperanti e autorità. <14 […]

[NOTE]

3 Cfr F. W. Deakin, op. cit., p. 226-227 e 228.

4 M. Bontempelli, E. Bruni, Storia e coscienza storica, Trevisini, Milano 1983, vol III, p. 803. Salvo diverse indicazioni particolari, seguiamo questo volume nella esposizione generale dei fatti.

5 Cfr Battaglia, op. cit., p.52.

6 P. Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, Einaudi, Torino 1975, vol IV, pp. 168-196.

7 Ivi, p. 186. La presenza di tali motivazioni politiche è confermata da T. Mason, per il quale l’8 marzo 1943 è «l’inizio della resistenza di massa» (op. cit., p. 418) e dalle memorie sopra citate del capo della polizia (F. W. Deakin, op. cit., p. 226).

8 T. Mason, op, cit., p. 417.

9 Ivi, p. 421. L’osservazione interessa sia per quanto detto sopra alla nota 2 sul peso attribuito da Mason al Pci, sia soprattutto per il rilievo indiretto del carattere nonviolento, di fatto, della protesta.

10 E. Ragionieri, La storia politica e sociale, in Storia d’Italia, vol IV, tomo III, Einaudi, Torino 1976, p. 2324.

11 Ivi, p.2325; v. anche p.2378-2379.

12 Circa questi mancati ordini di sparare, che contraddicono quanto affermato sopra sul rifiuto di eseguire simili ordini, si deve ricordare che la ricostruzione di questa vicenda già in sé varia e contraddittoria avviene in gran parte, più che su documenti, su memorie personali necessariamente parziali, che ne riflettono i più diversi aspetti, come dimostra tutta la memorialistica riguardo a questi scioperi. Ciò, però, non al punto da rendere introvabile il senso generale degli avvenimenti. Circa la minaccia armata cfr anche gli episodi riferiti da Battaglia (v. sotto, nota 26).

13 T. Mason, op, cit. , pp. 418-419.

14 Ivi, pp. 420, 421.

Enrico Peyretti, Gli scioperi operai in Italia 1943-1944 come resistenza non armata al potere nazista, Peacelink, 31 marzo 2013

La mattina di venerdì 5 marzo 1943, contrariamente al solito, allo stabilimento Fiat di Mirafiori la sirena di prova allarme aereo non viene azionata dalla direzione aziendale. La polizia fascista era venuta infatti a sapere di uno sciopero che avrebbe dovuto scoccare quel giorno proprio al segnale della sirena, ma il pur tempestivo provvedimento si rivelerà ingenuo come tentare di tappare con un dito la falla in una diga: alle 10 in punto, anche senza sentire la sirena, come un sol uomo gli operai dell’officina 19 fermano le macchine, organizzano un corteo interno e in men che non si dica trascinano in sciopero l’intero stabilimento. Rivendicano il pagamento per tutti dell’indennità di sfollamento (192 ore di straordinario) e quella per il caro-vita, ma invocano anche la fine della guerra, gridando in faccia ai sorveglianti e alla milizia fascista che tentano di farli tornare al lavoro con le minacce: “Vogliamo vivere in pace”.

Questo episodio è la miccia che darà fuoco alla grande ribellione operaia in tutte le fabbriche del Nord, passato alla storia come gli scioperi del marzo 1943, che segnarono l’inizio della fine per la dittatura fascista di Mussolini e rappresentarono il primo, vero, eroico episodio della gloriosa Resistenza. Poche ore dopo gli operai di Mirafiori incrociano le braccia anche quelli della Rasetti e della Microtecnica, poi nel corso della giornata seguono la Fiat Grandi Motori, la Westinghouse, le Ferriere Piemontesi, la Fiat Lingotto.

Colte di sorpresa, direzioni aziendali e autorità fasciste tentano di reagire con l’abituale tattica del bastone e della carota: fioccano subito i primi arresti, insieme alle promesse padronali di aumenti salariali, ma non riescono ad arginare il divampare dell’incendio. Il lunedì successivo, anziché rientrare, gli scioperi contagiano nuove fabbriche, estendendosi ad Aeronautica, Fiat materiale ferroviario, Fiat ricambi, Fispa, Guinzio e Rossi, Tubi Metallici, Challier. Il martedì entrano in sciopero anche gli operai della Fimet, dell’Ambra, della Ceat, della Michelin, delle Concerie Fiorio, della Fast di Rivoli; e nel corso della settimana seguono via via Capiamianto, Frigt, Concerie Riunite, Fatis di Collegno, Lancia, Savigliano, Riv e altre.

Sono circa 100 mila gli operai torinesi scesi in lotta sfidando la repressione poliziesca fascista, i tribunali militari e i tribunali speciali fascisti. Per le leggi di guerra scioperare equivaleva infatti a tradimento. […]

Ecco il clima che si respira in questi giorni di lotta, come emerge da un rapporto dei carabinieri sullo sciopero alla Riv di Villar Perosa: “Alle ore 10 le maestranze incrociano le braccia. Alcuni operai sono uditi reclamare la pace separata e la fine della guerra. Altri, come già avevano fatto nella notte, intonano Bandiera Rossa, mentre c’è chi si incarica di usare violenza ai colleghi che vogliono persuadere alla ripresa del lavoro. Energica l’azione delle donne, che dopo aver incitato i compagni alla sospensione del lavoro, passano furiosamente a vie di fatto contro i pochi elementi contrari che tentano di far fallire lo sciopero (…) Un altro operaio, Secondo Annibale, arringa le maestranze e scagliando invettive contro il regime e il suo duce spiega come lo sciopero `comprometta e abbrevi la guerra determinando la rottura con la Germania”‘.

Verso la fine di marzo da Torino e dal Piemonte gli scioperi si estendono anche alla cintura industriale di Milano: il 23 scendono in sciopero gli operai della Falck. Una squadraccia fascista tenta di penetrare nella fabbrica ma viene respinta da un fitto lancio di bulloni e materiale vario. Il 24 sciopera la Pirelli. Il 25 incrociano le braccia gli operai della Ercole Marelli e le operaie della Borletti, che con una grande manifestazione sfidano la polizia guidata dal gerarca fascista Malusardi. Gli scioperi si estendono poi a Face Bovisa, dove le operaie malmenano un milite fascista che aveva ferito una loro compagna e inneggiano alla libertà cantando Bandiera Rossa, alla Caproni, Bianchi, Cinemeccanica, Metameccanica, Breda, Brown Boveri, Alfa Romeo, Innocenti e altre.

Da Torino e Milano la protesta si estende ancora, in altre zone del Nord e del Centro, come a Porto Marghera, come in Emilia (Ducati di Bologna) e in Toscana (Galileo e Nuovo Pignone di Firenze). Si calcola che negli scioperi di marzo siano scesi in lotta circa 200 mila lavoratori, la più grande lotta di massa a livello europeo in tutta la seconda guerra mondiale. Un fiume in piena che il regime non riesce ad arginare, come emerge anche dalla lettera sconsolata che il gerarca Farinacci invia al duce in data 1 aprile, dalla quale traspare il sinistro presagio del crollo del fascismo che avverrà solo quattro mesi più tardi: “Il partito è assente e impotente…Ora avviene l’inverosimile. Dovunque nei tram, nei caffè, nei teatri, nei cinematografi, nei rifugi, nei treni, si critica, si inveisce contro il regime e si denigra non più questo o quel gerarca, ma addirittura il Duce. E la cosa gravissima è che nessuno insorge. Anche le Questure rimangono assenti, come se l’opera loro fosse ormai inutile. Andiamo incontro a giorni che gli avvenimenti militari potrebbero far diventare più angosciosi. Difendiamo la nostra rivoluzione con tutte le nostre forze…”.

Di fronte alla determinazione delle operaie e degli operai, all’impotenza dell’apparato repressivo, al disfacimento dei sindacati fascisti, Mussolini, schiumante di rabbia per non aver potuto emulare il suo alleato Hitler, che aveva soffocato nel sangue i primi accenni di protesta nelle fabbriche tedesche, dovrà cedere almeno alle richieste economiche, per non dover fare i conti anche con quelle politiche. […]

Redazione, Lo sciopero del 5 marzo 1943, PMLI

[…] Affermava Giuseppe Di Vittorio in occasione del primo anniversario della Liberazione: “L’insurrezione vittoriosa di tutto il popolo dell’Italia del Nord il 25 aprile 1945 realizzò la premessa essenziale della rinascita e del rinnovamento democratico e progressivo dell’Italia, come della sua piena indipendenza nazionale. È per noi motivo di grande soddisfazione ricordare che a questo movimento di riscossa nazionale, il contributo più forte e decisivo fu portato dai lavoratori italiani. Furono gli operai, i contadini, gli impiegati ed i tecnici che costituirono la massa ed il cervello delle gloriose formazioni partigiane e di tutti i focolai di resistenza attiva all’invasore tedesco. Chi può dire se la clamorosa vittoria del 25 aprile sarebbe stata possibile, senza gli scioperi generali grandiosi che, dal marzo 1943, si susseguirono, a breve distanza, sino al 1945? Quegli scioperi, che contribuirono fortemente a paralizzare l’efficienza bellica del nemico ed a sviluppare la resistenza armata, costituiscono un esempio unico e glorioso di lotta decisa dalla classe operaia sotto il terrore fascista, sotto l’occupazione nazista ed in piena guerra. È un esempio che additava il proletariato italiano all’ammirazione del mondo civile!”.

Tra il 5 e il 17 marzo 1943, le fabbriche torinesi sono bloccate da una protesta che coinvolge 100.000 operai. Dietro alle rivendicazioni economiche, le agitazioni hanno un chiaro intento politico e cioè la fine della guerra e il crollo del fascismo. Un’ondata che da Torino si estende alle principali fabbriche del Nord Italia. La Resistenza la iniziano gli operai. E loro la concludono, occupando le fabbriche due anni dopo alla vigilia del 25 aprile 1945. Scioperando, nuovamente nel marzo del 1944.

Scriveva il 9 marzo di quell’anno il New York Times: “In fatto di dimostrazioni di massa non è avvenuto niente nell’Europa occupata che si possa paragonare con la rivolta degli operai italiani. È il punto culminante di una campagna di sabotaggio, di scioperi locali e di guerriglia che hanno avuto meno pubblicità del movimento di resistenza altrove perché Italia del Nord è stata tagliata fuori dal mondo esteriore. Ma è una prova impressionante, che gli italiani, disarmati come sono e sottoposti a una doppia schiavitù, combattono con coraggio e audacia quando hanno una causa per la quale combattere”.

“Lo sciopero generale politico rivendicativo del 1-8 marzo assume un’importanza e un significato nazionali e internazionali di gran lunga superiori agli obiettivi immediati che esso si poneva – scriveva La nostra Lotta – indica la strada da seguire nel prossimo avvenire in cui si annunciano grandi e decisive battaglie, in Italia e nel mondo, per l’annientamento del nazifascismo e la liberazione dei popoli. Gli operai italiani che l’hanno sostenuto, i lavoratori e i patrioti che l’hanno appoggiato, le organizzazioni che l’hanno preparato e diretto possono essere fieri e orgogliosi della grande battaglia combattuta: essa s’iscrive fra le migliori pagine della lotta dei popoli per la propria libertà e costituisce una tappa decisiva per il risorgimento della nostra patria”. […]

Ilaria Romeo, Furono gli operai a iniziare la Resistenza, furono i lavoratori a concluderla, Collettiva, 12 ottobre 2021

[…] Partono da Torino – «città porca» per Mussolini – e si estendono a tutto il nord: continueranno fino alla fine della guerra, passando per la strage badogliana delle Reggiane del 28 luglio `43, le grandi agitazioni dell’autunno successivo e della primavera `44 che costano migliaia di operai deportati nei lager nazisti, fino all’insurrezione del 25 aprile `45, alle fabbriche occupate e autogestite. E, tra un evento e l’altro, la migrazione dalle officine alle montagne, la scelta di combattere in armi, spesso individuale, a volte collettiva con centinaia di lavoratori che – quasi in corteo – abbandonano la fabbrica per aggregarsi alle formazioni partigiane, come i ferrovieri della Val Susa, come i cantieristi di Monfalcone. E’ la guerra di classe dentro la guerra di Liberazione: tutto ha origine da quel gesto di Leo Lanfranco, da quelle braccia che si incrociano e si allargano, come a dire «basta, stop, finito».

Finito il silenzio: il marzo `43 nasce dall’estraneità operaia al regime, dalla mancata fascistizzazione dei lavoratori dell’industria. Distrutte, con stragi e confino, le avanguardie comuniste e socialiste del biennio rosso, dissolta la Cgil a palazzo Vidoni e conquistato il suo segretario generale, D’Aragona, il regime rende mute le fabbriche, le occupa ma non le fa proprie. E dove la concentrazione operaia è più densa, come a Torino, la distanza dal fascismo rimane: lo segnalano puntualmente i rapporti dell’Ovra e dei federali, lo rimarca l’inaugurazione di Mirafiori del maggio `39 con il silenzio operaio di fronte al discorso di Mussolini (che si infuria), lo rende chiaro la guerra. Nel ventennio la fabbrica è gestita dai padroni e dai sindacati fascisti, non è più il luogo della comunità operaia. Non bastano i dopolavoro a creare una socialità di regime, i lavoratori preferiscono i circoli di barriera e le osterie: lì si ritrovano e lì scorre il fiume sotterraneo della memoria, lì si rafforza la lontananza dal «baraccone di Cerutti» (come veniva chiamata la banda di Mussolini). Non c’è opposizione, c’è diffidenza e distanza. Quando scoppia la guerra, quando a 24 ore «dall’ora solenne che bussa» sul cielo di piazza Venezia cominciano a cadere le prime bombe su Torino e sulle altre città del nord, quella distanza diventa malessere che si gonfia con le tessere annonarie, gli sfollamenti, la borsa nera, la militarizzazione delle officine e l’orario di lavoro che aumenta fino a 12 ore al giorno.

Già negli ultimi mesi del `42 dalle fabbriche torinesi e milanesi giungono sul tavolo dei gerarchi romani rapporti allarmanti che parlano di prime fermate spontanee, di rischi di saboraggio, di «diffusa disaffezione al lavoro» e al regime. I giovani che arrivano in fabbrica dalle «scuole operaie» incontrano vecchi lavoratori con la memoria del biennio rosso. Portano con sé una spontanea curiosità per tutto ciò che è diverso dal grigiore del fascismo e dal cupo clima di guerra, una predisposizione alla ribellione che si affianca fisicamente ai saperi (professionali e politici) della generazione precedente: «allievo» e «maestro» costruiscono un sodalizio che, contaminandosi, trasforma l’estraneità al fascismo in avversione. In quei mesi Umberto Massola, dirigente comunista, rientra in Italia con lo scopo di ricostituire il «centro interno» cento volte smantellato: nella città della Fiat riannoda la rete del partito (lo racconta splendidamente in una testimonianza filmata raccolta da Paolo Gobetti e conservata presso l’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza di Torino) e punta sulle fabbriche, su Mirafiori. L’intuizione è quella di preparare una sorta di «piattaforma sindacale», rivendicazioni che possano raccogliere il consenso delle masse operaie già arrabbiate e forse «pronte». Non più «cospirazione militare», ma preparazione clandestina di una lotta di massa. Nei primi mesi del `43 piccole fermate spontanee alle Ferriere, alla Diatto, alla Fiat Spa e in altre fabbriche fanno capire che è giunto il tempo di uno sciopero vero e proprio, contro la guerra, la miseria delle condizioni di vita e di lavoro, il regime: «pane, pace e libertà». La rete clandestina è sempre più fitta, ma non potrebbe stringersi senza quella predisposizione covata a lungo nelle osterie di barriera e cresciuta spontaneamente sotto i bombardamenti e nelle lunghe ore di lavoro militarizzato.

La «piattaforma» chiede il riconoscimento delle 192 ore a tutti, l’estensione cioè a ogni lavoratore di quella gratifica economica (192 ore di salario) data agli operai sfollati dalle città in conseguenza dei bombardamenti. E la fine della militarizzazione delle officine. Ciascuna fabbrica ci aggiunge qualcosa, soprattutto su orario e condizioni di lavoro. Con queste richieste parte lo sciopero del 5 marzo, quello della sirena che non suona e che ne smorza l’effetto. Ma nei giorni successivi si muovono altre fabbriche (Grandi Motori, Fiat Aeronautica, Savigliano, Lancia, Riv) e Mirafiori si ferma completamente il 12 – insieme a tutte le altre industrei torinesi – stavolta non alle 10 del mattino, ma dopo la pausa della mensa: gli operai non rientrano nelle officine e il salone che «sfama» i 15.000 addetti della più grande fabbrica italiana diventa il teatro di decine di comizi e capannelli. Di lì il movimento crescerà e si allargherà a tutto il nord, soprattutto a Milano, alla Falk, alla Breda, alla Marelli.

«Non sapevo che stavo facendo uno sciopero, per me era una protesta, la parola sciopero mi era sconosciuta» – ricorderà molto più tardi un allora giovane operaio appena uscito dalla «scuola allievi Fiat» – «ho scoperto in quei giorni cosa volesse dire quella cosa di cui parlavano i vecchi, quel movimento solidale che fa di tanti corpi un’entità sola. E, poi, il senso di libertà: si diceva che in fabbrica c’erano dei comunisti, dei socialisti, ma nessuno sapeva chi fossero… erano qualcosa di mitologico. In quei giorni sono emersi dalle tenebre, si sono scoperti e in quella lotta si riconoscevano l’un l’altro». Parole che spiegano bene il duplice senso degli scioperi del marzo `43: l’emergere dal buio del conflitto sociale, il suo estendersi nel riconoscersi in una condizione comune da combattere e cambiare, la sua valenza politica. Si può dire che anche la Cgil rinasce in quell’occasione, che in quel movimento si fondano le basi per un sindacato generale, l’opposto della natura corporativa dei sindacati fasciti, che i comunisti della clandestinità tentarono vanamente di infiltrare durante gli anni `30 per ricollegarsi alle masse operaie. Un ricongiungimento che avviene solo nel pieno del conflitto, su una base rivendicativa materiale che assume caratteristiche generali. La cosa che non sfugge al regime. La repressione è immediata: non riesce nei giorni degli scioperi – che si concludono con conquiste salariali e la mediazione di Valletta corso a Roma per convincere il regime a dare agli operai almeno una parte di ciò che chiedono – nonostante le spedizioni punitive davanti alle fabbriche; ma nelle settimane seguenti oltre duemila lavoratori vengono fermati, molti di loro arrestati e spediti davanti al tribunale speciale. Ma il movimento non si ferma, rallenta la sua corsa per riprenderla qualche mese dopo e dal marzo ’43 le fabbriche italiane diventano un problema in più per Mussolini, che investe di vane sfuriate i suoi gerarchi. E vana sarà anche la «socializzazione» proposta da Salò per riconquistare il consenso operaio con un’operazione tipicamente corporativa (la comunità produttiva della fabbrica tra azienda, sindacati fascisti e lavoratori contro la borghesia parassitaria) che annuncia persino presunti vincoli alla proprietà: l’ostilità operaia al fascismo diventerà sempre più radicale e attiva. Da quel momento, per decenni, le fabbriche saranno altra cosa dal potere economico e politico.

In quegli scioperi per la pace, il pane e la libertà risiede ancor oggi una parte importante della costituzione materiale della repubblica: non furono un episodio torinese o milanese, né solo una tappa della storia del Partito comunista italiano; furono l’esplicitarsi della natura democratica del conflitto operaio, dell’ostilità del lavoro alle logiche di guerra e dell’irriducibilità sociale del conflitto di classe.

Gabriele Polo, Gli scioperi del marzo 1943, Il Manifesto, 5 marzo 2003