[…] È un uomo straordinariamente mite, Pavel Hak, e ancora conserva la figura dinoccolata e lo sguardo disarmato di un adolescente. Ciò che scrive è però straordinariamente robusto e quasi sempre non è adatto a stomaci delicati. I suoi libri sondano infatti con scandalosa obiettività il confine (sottilissimo, quasi inesistente) che separa la natura umana da quella ferina e non arretrano davanti ad alcun abominio né si lasciano corrompere da pietà o sentimentalismo. Con frasi secche, brusche interiezioni, impartendo alla narrazione un ritmo serrato e a tratti convulso, egli va descrivendo, romanzo dopo romanzo, una sua personale geografia dell’orrore contemporaneo. Ha tuttavia una tale forza di sguardo, una tale passione per la verità che la finzione romanzesca diviene per lui un “semplice” strumento di sovradeterminazione del reale: tale da fare assumere al dettato la risonanza di una necessaria denuncia, di una testimonianza à contrecoeur resa al genere umano: a come tutti vorremmo che fosse, a dispetto di tutto ciò che di male se ne possa pensare.

Da questa presa di posizione scevra da ogni compromesso deriva probabilmente il fatto che il protagonista di Pavel Hak, anonimo cecchino che, insensibile e occulto come il destino, miete una dopo l’altra le sue vittime, poco o nulla abbia in comune con l’hollywoodiano Chris Kyle. Molte attenuanti possono essere addotte per mitigare il giudizio su quest’ultimo, che opera protetto da un alibi a stelle e strisce: il dovere, la patria, i codici militari, l’obbedienza gerarchica. Tutto questo non lo mette al riparo da incertezze e crisi di coscienza – tuttavia è sufficiente a nascondergli che la caccia ai cervi della giovinezza e la mattanza degli iracheni della maturità sono legate da un filo rosso che non è fatto solo di sangue versato ma si alimenta anche di una oscura pulsione delle viscere, come il riflesso condizionato di una sinapsi primordiale che ancora reclama segretamente il suo tributo. Che poi il fato si incarichi di far la parte della giustizia divina operando di contrappasso con precisione da contabile non è cosa che possa significare alcunché – a meno che non si voglia accantonare per assurdo la prospettiva neoilluminista che fa aggio alla odierna civiltà occidentale. Non sarebbe la prima volta che Eastwood si compiace di flirtare con il mistero – ma ci sembra che in questo caso si attenga soprattutto allo scacco attestato da una singolare biografia, limitandosi a sottolineare l’aspetto beffardo di una cieca casualità.

In tutt’altro contesto si aggira l’ignoto assassino in divisa di Sniper, soldato di un innominato regime che ha deciso di legittimarsi con il terrore e il genocidio, nella convinzione che “uno Stato forte resta impunito quali che siano i crimini commessi”. La storia si sviluppa in tempo di guerra, in un paese indefinito, probabilmente balcanico, che ricorda la Bosnia dilaniata dall’odio interetnico. C’è la guerra, certo, ma il nemico parla la stessa lingua del popolo contro cui si accanisce e non servono interpreti per tradurre le minacce e le ingiurie che gli uomini in uniforme latrano all’indirizzo delle donne, dei vecchi, dei bambini mentre li seviziano, li oltraggiano e li uccidono con insaziabile ferocia. Il regime ha deciso di piegare la resistenza degli stolti con il terrore organizzato: bisognerà creare incertezza e confusione, convincere le popolazioni a non abbandonare le case – per non far cadere il Paese nella desolazione e nell’incuria – e poi, a sorpresa, saccheggiare le abitazioni, devastare le campagne, massacrare i contadini assieme al bestiame, avvelenare i pozzi, sterminare villaggi interi. Le donne saranno detenute in sotterranei, sottomesse a umiliazioni e a sevizie sessuali, tali da segnarle nel corpo e annientarle nella mente affinché non possano più raccontare quello che hanno subito. Tutte le armi saranno lecite per piegare la ribellione – sbarre, coltelli, pali acuminati, mazze da baseball, scariche elettriche, celle frigorifere, olio da motore, ferri arroventati – : rimedi tutti somministrati da militari infoiati dal delirio di onnipotenza che la stessa inermità dei soccombenti ha scatenato in loro.

Nulla ci risparmia la registrazione nitida, ferma, imparziale della prosa di Pavel Hak. Sotto un cielo reso plumbeo dall’inverno, dal fumo degli incendi e dall’odio fratricida, si dipanano storie atroci di violenza e tortura: storie che sembrerebbero frutto di fosca iperbole romanzesca se non ci fossero ancor oggi tanti sopravvissuti, nel mondo, che possono testimoniare di aver assistito a simili orrori.

Proprio a questo mandato sente di dover obbedire il nostro cecchino: poiché la paura spesso non basta a far tacere gli uomini, ci penserà lui col suo fucile a chiudere le bocche. La sua missione è al di sopra dei qualificativi morali: egli serve lo Stato, e “lo Stato è al di là dell’abiezione”, perché “Lo Stato deve difendersi e la Storia lo prova”. “Tutti fanno del resto appello a Dio per benedirli nella loro guerra”: “Le promesse delle potenze straniere si riassumono nel trittico pace-amore-Dio; le minacce dei fanatici poggiano sullo stesso trittico, appena differente: Dio-odio-guerra.” Il potere ovunque si arroga il diritto di sovrintendere alla sofferenza e alla morte, dissimulando la sua violenza sotto la ragion di stato. Più diretta e più sincera è la franca aggressività di un proiettile che

ti perfora il cranio: più vera e più leale la brutalità del cecchino, braccio armato di un assassino più autorevole.

Il monologo del solitario amministratore di morte guida il lettore di Sniper per molte pagine, attraverso un intreccio di narrazioni che gli fanno da contraltare e raccontano l’infamia dal punto di vista opposto, quello dei perseguitati. C’è una donna, divenuta muta dopo aver assistito all’eccidio del suo compagno e allo sterminio di quasi tutto il suo villaggio, che guida uno sparuto gruppo di superstiti fuggiaschi verso la frontiera, per campagne crivellate dalle bombe e disseminate di cadaveri, attraverso forre ed acquitrini, sotto la minaccia degli aerei e dei rastrellamenti; c’è una ragazzina dodicenne, sua figlia, che scampa di stretta misura agli artigli di un libidinoso ufficiale; c’è un manipolo di donne che, nel mezzo di una obbrobriosa e orgiastica mattanza, trova la forza di reagire e improvvisa una fuga rocambolesca; c’è un figlio che rischia la vita per strappare dalla terra gelata di una anonima fossa comune i corpi dei genitori e dei fratelli e se li trascina via su uno sgangherato carretto, in mezzo al fango, per dare loro degna sepoltura, così che al regime non sia data la possibilità di farli del tutto scomparire. Saranno quei cadaveri smembrati a “condurre la rivolta dei morti contro la morte, contro l’ignoranza della morte, e contro la volontà più ignobile che ci sia: la volontà di cancellare gli assassinii perpetrati nella cecità criminale di un’ingiustizia senza limiti”.

Proprio su quei corpi e sulla loro rivolta Pavel Hak termina il suo viaggio in fondo alla notte. Lascia però l’ultima parola al cecchino: a quel “mostro dell’inumanità” che, rimasto isolato senza munizioni, è finalmente preso dallo sgomento e per la prima volta assalito dalle immagini agonizzanti delle sue vittime. Non sarà tuttavia qualche esangue fantasma a ridurlo al pentimento: questo sniper si ride della colpevolezza e del giudizio, certo che “la voglia di uccidere è un desiderio primario”, che l’umanità tutta, in fondo in fondo, si nutra di violenza e stia velocemente correndo verso l’autodistruzione.

È un epilogo che non piacerà ai buonisti e che lascia la bocca amara. Crediamo però che l’autore sarebbe soddisfatto se ogni lettore includesse quest’ultima ipotesi tra le possibili eventualità del suo orizzonte d’attesa: solo guardando francamente alla verità effettuale possiamo sperare di trovare rimedio o soluzione allo stato effettivo delle cose.

Simona Cigliana, Anatomia di un cecchino, mostro di inumanità, Reti Dedalus, Anno X – Luglio 2015

[…] Quattro trame narrative si intersecano: un gruppo di civili in fuga dopo la distruzione del loro villaggio, delle donne torturate dai militari che riescono a evadere; un uomo che torna a cercare nella fossa comune i corpi dei familiari massacrati, il monologo delirante e allucinato di un cecchino.

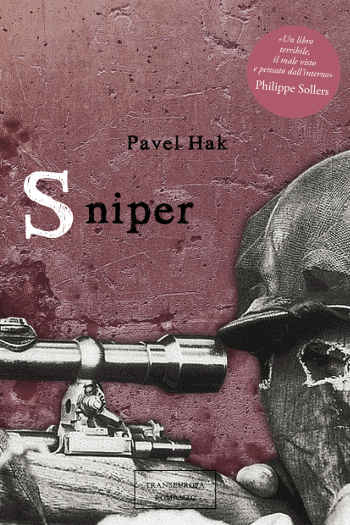

Libro violento, scandaloso per le descrizioni talvolta insopportabili della crudeltà e della brutalità, Sniper (Il cecchino) sonda con furore e ferocia la frontiera che separa l’umano dall’inumano.

La critica francese ha salutato un romanzo dallo stile forte ed efficace, che tocca il cuore stesso del nostro rapporto contemporaneo all’orrore.

Sniper di Pavel Hak, Transeuropa Edizioni

[…] In Sniper di Pavel Hak l’ambientazione della vicenda bellica risulta meno riconoscibile. Sebbene la competenza massmediatica del lettore non tardi a ricollegare certi paesaggi devastati, certi villaggi stremati da lungo assedio, l’orrore delle fosse comuni ad un repertorio visivo che rimanda a cronache televisive di conflitti latamente balcanici (la Bosnia?) o caucasici (la Cecenia, di nuovo?), la volontà di collocare con esattezza il teatro di guerra nello scacchiere geopolitico contemporaneo è destinata a rimanere frustrata. L’autore, nativo di Tabor (1962) in Boemia, espatriato a metà degli anni ottanta dalla Repubblica Socialista Cecoslovacca e stabilitosi in Francia nel 1986 dopo aver ottenuto, in Italia, lo statuto di rifugiato politico, aveva fatto esperienza del lavoro di fabbrica ancora adolescente prima di venire espulso, per motivi politici, dall’Università di Praga, dove aveva preso a frequentare corsi di giornalismo. A Parigi si è mantenuto agli studi di filosofia accettando incarichi di guardiano notturno, compatibili con la pratica della scrittura. Terminati gli studi nel ’91, ha pubblicato in francese, dieci anni dopo, il primo romanzo (Safari). Quando, nel 2002, dà alle stampe Sniper, tempestivamente salutato da Philippe Sollers come “Un des livres les plus réussis de la rentrée” [25], lo scrittore può vantare perciò una biografia che reca i segni delle drammatiche vicende che hanno segnato la disgregazione del blocco sovietico nell’Europa dell’Est, senza per questo aver sperimentato personalmente il trauma di quei conflitti armati che costituiscono la costante della propria narrativa. In Sniper, del resto, l’attendibilità storica del narrato è deliberatamente negata, ciò che non ha impedito la formulazione di ipotesi suggestive da parte di lettori (“lei è stato cecchino?”) desiderosi di stipulare un contratto di veridizione che rendesse ammissibile lo scandalo di una rappresentazione condotta oltre i limiti dell’osceno.

Il comandante passa sorridendo davanti agli ufficiali paralizzati. “Sbarre, coltelli, impalamenti, mazze da baseball, scariche elettriche, celle frigorifere, tutto servirà alla nostra azione” […] Gli ufficiali (come un solo uomo) si sbottonano la patta e prendono in mano la verga dura. (Hak 2014: 13)

È tale l’oltranza nella descrizione dell’orrore da lasciar supporre l’effetto di schermo protettivo di una competenza linguistica di recente acquisizione, come se fosse possibile dire in una lingua d’adozione ciò che altrimenti la madrelingua si rifiuterebbe di proferire. A una simile supposizione è mosso innanzitutto colui che abbia fatto l’esperienza di avvicinare i libri di Hak dapprima in lingua originale e solo dopo, in traduzione, nella propria (esperienza del resto obbligata per chi in Italia avesse desiderato leggere Sniper, pubblicato in inglese già nel 2005, senza dover aspettare dodici anni)[26] ed abbia avuto perciò la netta sensazione di non riuscire ad avanzare tra pagine che gli erano già parse estreme, si, ma dopotutto sostenibili:

Le prisonnier s’obstine à garder le silence. D’un geste nerveux, le commandant égorge la femme. « Parle ! » Alors que le sang jailli des artères éclabousse le visage du prisonnier, la lame de la baïonnette ouvre le corps du cou jusqu’au pubis. « Tu refuses toujours de parler ? » Les officiers projettent le prisonnier vers la femme, plient sa tête au-dessus du ventre déchiré, lui ouvrent la bouche : le sexe du commandant crache une bordée de sperme. « Avale ! » hurlent les officiers. Puis, après que le prisonnier a englouti, ils plongent sa tête dans le ventre. « Ne le noyez pas » grommelle le commandant. Une barre de fer chauffée à blanc s’enfonce dans le rectum du prisonnier. (Hak 2002: 62) / Il prigioniero resta muto. Con un gesto nervoso il comandante sgozza la donna. “Parla!” Mentre il sangue schizzato dalle arterie imbratta il viso del prigioniero, la lama della baionetta apre il corpo dal collo fino al pube. “Rifiuti ancora di parlare? Gli ufficiali proiettano il prigioniero sulla donna, gli piegano la testa sopra il ventre squartato, gli aprono la bocca: il sesso del comandante sputa una bordata di sperma. “Inghiotti!” urlano gli ufficiali. Dopo che il prigioniero ha inghiottito, gli ficcano la testa nel ventre. “Non lo annegate” bofonchia il comandante. Una sbarra di ferro incandescente viene ficcata nel retto del prigioniero.[27] (Hak 2014: 61-62)

In Sniper il cecchino, protagonista di una sola delle quattro trame che si intrecciano nel racconto ma, allo stesso tempo, unico personaggio autorizzato all’uso della prima persona, si identifica tout court con il motore politico-ideologico del conflitto rappresentato. Infatti, anche se afferma di obbedire ad ordini superiori come terminale di una catena di comando articolata e remota, il dovere che si appresta a compiere con zelo disumano e cieca determinazione pare derivare in linea diretta dalla pulsione di morte e dipende, infine, dalla mera fornitura di munizioni: “Carico il fucile. Cosa? Mi restano solo due pallottole? […] Che negligenza! Che mancanza di responsabilità! L’esercito non ha diritto di non rispettare il termine di consegna” (Hak 2014: 91). Quale che sia l’identità nazionale delle forze in campo, ciò che conta è la meccanica del potere che viene declinata in termini rigorosamente foucaultiani: “Si può premere il grilletto quanto si vuole, la sola realtà sono i rapporti di forza” [28]. (Hak 2014: 55)

Accanto alla storia del cecchino altre trame si avvicendano – quella di un gruppo di fuggiaschi guidati da una madre resa muta e audace dal dolore, dell’uomo che torna a seppellire i suoi cari gettati in fosse comuni, del Quartier generale dove hanno luogo le torture ai danni di donne che sapranno infine liberarsi e vendicare l’oltraggio – secondo la tecnica della focalizzazione multipla che moltiplica lo sguardo e sottrae il lettore al totalitarismo di un punto di vista tanto più stringente in quanto eventualmente legittimato dalla sostanza (auto)biografica della narrazione.

Hak assume su di sé la responsabilità dell’invenzione letteraria e affida al lettore l’onere dell’interpretazione. Interpretazione, immaginazione e intuizione sono precisamente le facoltà che Cerwyn Moore, studioso di scienze politiche e attento lettore di Sniper, auspica di integrare nell’ambito degli studi di International Relations (IR,) in vista di una loro evoluzione verso la dimensione del Global politics all’indomani del cosiddetto aesthetic turn. […]

[25] La recensione di Philippe Sollers, apparsa su Le Journal du Dimanche del 28 luglio 2002 si può leggere nel sito dell’autore : www.pavelhak.com

[26] Anche il drammaturgo francofono del Québec Wajdi Mouawad, che ne ha favorevolmente recensito su « Le Monde » ( 26 agosto 2011) l’ultimo romanzo, punta l’accento sulla pratica del translinguismo come costitutiva dello stile di Hak “J’ai toujours senti, pour l’éprouver moi-même, combien est grande la difficulté d’arriver à la poésie lorsque la langue dans laquelle nous écrivons n’est pas notre langue maternelle […] Pavel Hak pousse alors sa propre écriture au bout du possible ». È oggi disponibile la seconda traduzione italiana di un romanzo di Hak, edito in Francia da Seuil nel 2006: Trans (Transeuropa, 2015, traduzione di Claudia Ortenzi)

[27] Le scelte di regia di Phillips e O’Brien nei 7’32’’ secondi del video ispirato a Sniper – inquadratura fissa sul cecchino appostato ma inattivo – paiono confermare l’insostenibilità della rappresentazione.

[28] “Poiché la mia ipotesi è che l’individuo non è il dato su cui si esercita e si abbatte il potere. L’individuo, con le sue caratteristiche, la sua identità, nella sua fissazione a se stesso, è il prodotto d’un rapporto di potere che si esercita sui corpi, molteplicità, movimenti, desideri, forze”. (Foucault 2001: 160)

Ugo Fracassa, Chiudere un occhio. Il personaggio del cecchino nel romanzo e nel cinema d’oggi, Le parole e le cose 2, 24 luglio 2015